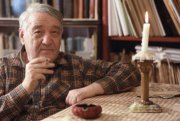

В Петербурге отмечают 100 лет со дня рождения выдающегося этнолога, историка и географа Льва Гумилева. К этой дате в Северной столице приурочено несколько событий, первым из которых стал международный научный конгресс "Наследие Л. Н. Гумилева и судьбы народов Евразии: история, современность, перспективы". Торжественное открытие прошло в Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Второго и третьего октября конгресс продолжится в Санкт-Петербургском государственном университете. После того как в преддверии пленарного заседания прозвучали приветствия президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Сергея Нарышкина, один из участников, ректор ЛГУ имени Пушкина Вячеслав Скворцов, отметил, что именно на кафедре Думского зала Таврического дворца состоялось последнее публичное выступление Льва Гумилева 21 декабря 1991 года.

В Петербурге отмечают 100 лет со дня рождения выдающегося этнолога, историка и географа Льва Гумилева. К этой дате в Северной столице приурочено несколько событий, первым из которых стал международный научный конгресс "Наследие Л. Н. Гумилева и судьбы народов Евразии: история, современность, перспективы". Торжественное открытие прошло в Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Второго и третьего октября конгресс продолжится в Санкт-Петербургском государственном университете. После того как в преддверии пленарного заседания прозвучали приветствия президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Сергея Нарышкина, один из участников, ректор ЛГУ имени Пушкина Вячеслав Скворцов, отметил, что именно на кафедре Думского зала Таврического дворца состоялось последнее публичное выступление Льва Гумилева 21 декабря 1991 года.

- Лев Николаевич тогда уже был тяжело болен, ему сложно было говорить, но, тем не менее, он произнес такую речь, после которой зал рукоплескал стоя, - добавил Скворцов.